MANGIOCANDO

cibo, cultura, età della vita

28 maggio 2015

Leonardo Lenzi

Fame dell’Altro, fame dell’Oltre

Nutrirsi come questione antropologica e teologica

Vorrei iniziare

il mio intervento con qualcosa che forse potrebbe risultare disturbante. Ciò

che dirò ha a che fare con la fame,

una parola che in questa parte del mondo giunge addomesticata, tranquilla. Come

nota lo scrittore argentino Martìn Caparròs (Caparròs

M, La fame, Einaudi 2015), in questa

parte del pianeta abbiamo fame due o tre volte al giorno e, quando la avvertiamo,

la salutiamo allegramente, non essendo per niente difficile tacitarla: anzi, è

piacevole, è divertente farlo.

Salvo rarissime eccezioni siamo tutti nelle condizioni della

giallovestita signora della pubblicità dei cioccolatini, madre di tutti i doppi

sensi pubblicitari: non è proprio fame, è

un languorino, una voglia di qualcosa di buono, e con maggiore o minore

prontezza c’è sempre un Ambrogio a offrirci la possibilità della soddisfazione

di questa voglia. Attraversando Milano in questi giorni di Expo non si è quasi

in tempo di provarlo, il languorino, tanto il cibo in ogni forma è

onnipresente, ed entra anche dagli occhi sotto forma di immagini, di suoni. Si

rischia di fare indigestione anche solo passeggiando per la città. Non solo:

basta aprire Facebook per vedere centinaia di prelibatezze fotografate, perché

ormai il cibo prima di mangiarlo si fotografa e si condivide. Si condivide: ma in foto.

Ma –scrive Caparròs – tra la

fame ripetuta, quotidiana, saziata ripetutamente e quotidianamente che viviamo

noi, e la fame (“el hambre”) disperante

di chi non può soddisfarla, c’è tutto un mondo. Non è che non sappiamo che ogni giorno, ogni giro

del pianeta sul proprio asse, ogni 24 ore oltre 25000 persone muoiono per

ragioni connesse alla fame. Tragicamente e brutalmente Caparròs si chiede: ¿Cómo carajo conseguimos vivir sabiendo que

pasan estas cosas?

Possiamo: perché una cosa è sapere,

un’altra è realizzare, come mi ha

insegnato il mio maestro, Luigi Lombardi Vallauri. La differenza tra nozione e

realizzazione sta nel fatto che ciò che realizziamo ci coinvolge

esistenzialmente, ci fa trasalire: Oddio,

le cose stanno proprio così! Per esempio noi sappiamo che moriremo ma,

magari solo una volta nella vita, con una palpitazione dell’anima realizziamo

che veramente moriremo. E’ stato

detto che in principio era il pasto.

Forse. In principio c’è anche il fuoco, c’è la morte (e il culto dei morti). Ma

direi che in principio era l’angoscia,

e quel fortissimo dolcissimo nostro nonno appena affrancatosi dai primati, con

la stazione incertamente eretta e il pollice che si opponeva abbastanza, quel

nonno per cui io prego ogni sera, quel vero

Adamo che ha guardato le stelle e con una strana sensazione allo stomaco (

! ) scopre di essere soggetto separato dal mondo, e s’impaura. La prima, grande

realizzazione. Poi, magari fortunatamente, la realizzazione scompare e la morte

torna a essere semplicemente una nozione, anche piuttosto banale: Tutti gli uomini sono mortali, Leo è un

uomo, dunque Leo è mortale, ciò che gli studiosi di filosofia definirebbero

un sillogismo di prima figura in barbara, quanto di esistenzialmente più

innocuo si possa concepire. Per propiziare una realizzazione, cioè un sapere

intensivo e esistenzialmente coinvolgente, che faccia da sfondo a quanto sto

per dire, mi sono procurato un metronomo. Non essendo riuscito a trovare un

metronomo vero, ho scaricato un’applicazione per il mio smartphone. Ho

impostato il metronomo sul ritmo di 17 battute al minuto: ogni battuta

corrisponde a un essere umano, una donna, un uomo, una bimba, un bimbo, che in quel medesimo istante muore di fame.

Perché, se fate i conti, è proprio così: ogni minuto ne muoiono 17. Ecco, ora

lo attivo. […]

Mentre discutevo questa idea con altre persone, emergevano due diverse

possibili reazioni. La prima era il fastidio, la difficoltà o l’impossibilità di

seguire il contenuto di un discorso con questo sottofondo. La seconda era l’abitudine:

dopo un po’ potrei scoprire di non sentire più il ticchettio, il mio cervello

lo rimuove, lo annulla. Ebbene, queste sono esattamente le reazioni che

emergono quando si presenta alla nostra coscienza un contenuto impresentabile e

drammatico come el hambre: lo

rimuoviamo o ne siamo sopraffatti. Forse avrei potuto soltanto chiedervi di

chiudere gli occhi e fare consapevolezza per 45 minuti di questo larghetto di morte, osservando ciò che

vi accade dentro. Il mio spazio si sarebbe trasformato in una performance realizzativa. Ora, mi

sarebbe piaciuto, ma temo sia un’eccentricità alla John Cage che non posso

permettermi, o forse sono solo troppo poco self

confident per provarci. Nulla vieta però a voi di sperimentarlo a casa,

individualmente o in gruppo.

Abbiamo sempre mangiato: prima di parlare, prima di camminare, prima

di vedere. Da neonati il seno materno era dio. Non lo dico metaforicamente, ma

letteralmente: era dio. Morbido,

caldo, accogliente, e soprattutto nutriente. Era dio. Abbiamo vissuto in un

eden, e – come ben sanno i nostri mitici progenitori – dall’eden si viene

sfrattati presto (non a caso a causa dell’aver mangiato ciò che è vietato).

Così siamo stati svezzati, s-viziati. Questo percorso di individuazione

rispetto alla simbiosi edenico-alimentare con il seno materno è evidentemente

delicato e drammatico: il seno materno ritorna nei nostri sogni, talora nei

nostri incubi

Straordinario l’episodio del film di Woody Allen Tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato

chiedere (1971) in cui lui viene inseguito da una gigantesca tetta

assassina che cerca di ucciderlo con spruzzi di latte, e davanti alla quale

brandisce – a mo’ di esorcismo – il crocefisso). Il seno materno e il desiderio

di ritornarvi e di abbandonarvisi ci sarà sempre: e fortunatamente Odisseo

forza i compagni a sottrarsi dagli incantati lotofagi, dimentichi di tutto,

perché rimanere renderebbe impossibile l’avventura umana. E un cherubino armato

di una spada fiammeggiante ci vieta il ritorno al giardino di Eden.

Nella narrazione biblica lo s-viziamento arriva dopo pochissime pagine

dall’inizio I progenitori potevano mangiare tutto eccetto del frutto del famoso

albero del bene e del male, ma fuori dall’Eden il rapporto col cibo diventa

complicato e sofferto, procurarselo significa estrarlo con dolore da un suolo maledetto.

Bisogna pur mangiare (Riva F,

Filosofia del cibo, Castelvecchi 2015).

Questo terribile dovere di procurarci il cibo, pena il cessare di esistere,

questa necessità di estrarlo con dolore dal seno ora maledetto della terra è di

una tragicità che raramente noi riusciamo a cogliere. Sono stato recentemente

in Russia, e – poiché mi ero perduto nell’immensa Mosca – ho chiesto

un’informazione stradale, trovando un signore che parlava inglese. Alla fine

l’ho ringraziato, ma lui mi ha detto molto gentilmente: Five bucks, please. I’m sorry, but I don’t eat ‘thankyous’. Cinque

dollari, o euro, non so: mi scusi, ma io non mangio “grazie”. Bisogna pur

mangiare.

Le filosofie e le religioni hanno da sempre e acutamente avvertito il

peso atroce di questa necessità, e hanno pensato, desiderato e sognato modi per

affrancarsene. Gli angeli non mangiano. C’è una brutalità spaventosa insita in

quest’atto universale. Tutta l’etichetta, il galateo, le buone maniere a

tavola, tutto ciò nasce come un tentativo fallito in partenza di renderlo

tollerabile. Non si tratta in prima battuta di una questione morale: certo, la gola viene condannata e stigmatizzata,

ma si capisce che il fondamento di questa resistenza è ben più profondo. E’ che

si percepiva l’orrore di questo ingerire, ingurgitare, masticare il mondo,

triturare, gettare nelle nostre interiora altre forme, altre vite, talora

senzienti.

Così Palomar, il protagonista osservatore malinconico di una serie di

racconti di Italo Calvino (Calvino I,

Palomar, Mondadori 1994), un giorno

entra in una macelleria:

Dietro il

banco, i macellai biancovestiti brandiscono le mannaie dalla lama trapezoidale,

i coltellacci per affettare e quelli per scorticare, le seghe per troncare gli

ossi, i batticarne con cui premono i serpeggianti riccioli rosa nell’imbuto

della macchina trituratrice. Dai ganci pendono corpi squartati a ricordarti che

ogni tuo boccone è parte di un essere alla cui completezza vivente è stato

arbitrariamente strappato

Senza assolutamente entrare nella questione molto complessa e delicata

(dal punto di vista etico e antropologico) relativa alla scelta fra alimentazione

carnivora o vegetariana, è per me sufficiente soffermarmi sulla forma perfetta,

integra, meravigliosa di una mela.

Se neppure una volta ci siamo soffermati con costernazione e anche con

un sentimento quasi di inevitabile colpa prima di addentare una mela forse non

potremo mai capire verso quale fondo oscuro, ferino e terribile ci possa

condurre una riflessione sulla fame e sul cibo. L’essere vive a spese

dell’essere in un ciclo di voracità che sembra non interrompersi mai. L’uomo è ciò che mangia e mangia ciò che è (er

ist was er ißt und ißt was er ist) (Riva

2015)

Se questo è vero, si può dire però che l’uomo è anche – soprattutto – ciò che ‘non’ mangia (Niola M, Homo dieteticus. Viaggio nelle tribù alimentari, Bologna: Il

Mulino, 2015; Riva 2015). L’uomo,

è possibile sorprenderlo nell’atto dell’astenersi da certi cibi: si va dal tabu

transculturale del cannibalismo (di cui il nostro profondo mantiene tracce

evidenti: c’è chi dice che il bacio stesso, lungi dall’essere l’apostrofo rosa nell’espressione ‘T’amo’,

come dicono il Cyrano di Rostand e milioni di baci perugina, sia nient’altro

che la sublimazione di un originale cannibalismo; certo è che in alcuni sguardi

soprattutto di zie davanti a paffuti pargoletti io ho visto più appetito che affetto; non solo negli

sguardi, anche nelle parole: ti mangerei

di baci) alle astensioni religiose, alla ahimsa indiana ed rappresentata nel suo estremo nel giainismo, dove

gli asceti muoiono di inedia pur di

non commettere violenza alcuna, alla kasherut

ebraica, ai digiuni che fanno parte di ogni tradizione religiosa, inclusa

quella ebraica, cristiana e islamica, alle sante anoressie, religiose e anche

no (come l’anoressia sociopolitica di Simone Weil), alle diete contemporanee,

problematiche – come si vedrà – e con possibili derive patologiche.

L’uomo è ciò che mangia / L’uomo è ciò che non mangia. Ancora una

volta riflettere sul cibo rinnova la domanda che Israele si pone nel deserto,

quando – evaporata la rugiada – trova sul terreno una sostanza sconosciuta e

commestibile.

Man hu? Che cos’è? (Es 16, 16-18) : Quando i figli di Israele la videro si dissero l’un l’altro: ‘Che

cos’è’? perché non sapevano cosa fosse. E Mosè disse loro: ‘Questo è il pane

che l’Eterno vi ha dato da mangiare. Che cos’è il cibo, ma anche che cos’è

l’uomo, che di fronte al cibo si trova – come del resto di fronte a tutto –

perplesso, invischiato in un dilemma : cos’è il cibo, come devo prenderlo,

cosa sono io che lo mangio ? Infatti le prescrizioni alimentari relative

alla manna hanno a che fare sia con la concessione gratuita e celeste del cibo

(il pane che il Signore vi ha dato)

che con la limitazione della voracità: gli Israeliti non possono prenderne se

non in modo che non ne avanzi fino al mattino, altrimenti essa si riempie di

vermi e imputridisce. E’ inevitabile che perfino questo, perfino il pane che

ogni giorno miracolosamente Dio fa scendere nel deserto, non basti all’uomo.

Che infatti presto mormora, protesta. I

figli di Israele ripresero a piagnucolare e a dire: “Chi ci darà carne da

mangiare? Ci ricordiamo dei pesci che in Egitto mangiavamo gratuitamente, dei

cetrioli, dei meloni, dei porri, delle cipolle e degli agli. Ma ora l’intero

essere nostro è inaridito; davanti ai nostri occhi non c’è nient’altro che

questa manna (Num 11, 4b-6). La collera dell’Eterno divampa, schiacciando

ancora una volta Mosè nel suo tragico ruolo di mediatore tra un Dio permaloso e

collerico – che sembra ancora non aver preso

le misure rispetto alla natura umana – e un popolo, il suo popolo, incredulo

e di testa dura. E allora Dio dice: Volete mangiare carne? Frignate perché non

avete carne? Ebbene ne avrete, e non per un giorno, non per una settimana, io

vi darò così tanta carne che – letteralmente – vi uscirà dalle narici e vi verrà a noia. Ed è straordinario che a

questo punto perfino Mosè dubita di questo Dio smargiasso, e lo mette in

guardia: Questo popolo conta seicentomila adulti, la sua voracità è senza fine.

Si possono uccidere greggi e armenti in

modo che ne abbiano abbastanza? O si radunerà per loro tutto il pesce del mare

in modo che ne abbiano abbastanza? Mosè intende dire che non ne avranno mai abbastanza. Ma il Signore fa salire

un vento e getta sull’accampamento di Israele un’infinità di quaglie, tanto che

è scritto che chi ne prese di meno ne ebbe quaranta chili. Ma il Dio con cui

questa parte della Scrittura ha a che fare – lo abbiamo accennato – è un Dio

ancora giovane, bellicoso, passionale e feroce. E infatti: Avevano ancora la carne fra i denti e non l’avevano ancora masticata,

quando lo sdegno del Signore si accese contro il popolo e il Signore percosse

il popolo con una grandissima piaga. Quel luogo fu chiamato Kibrot-Taava

(sepolcri avidi), perché qui fu sepolta

la gente che si era lasciata dominare dall’ingordigia. Che significa? La

Bibbia è piena di queste stranezze, perché ad essere strano – come tante volte

dice il Professor Petrosino che interverrà questo pomeriggio – è l’uomo stesso.

Forse uno degli argomenti che provano l’origine divina della Scrittura è che

solo il Creatore dell’uomo può conoscerlo così bene nella sua

contraddittorietà. In questo caso sì, l’uomo ottiene quanto il suo godimento

desidera, ma questo stesso godimento non si può neppure realizzare, esso muore con la carne tra i denti non ancora

masticata.

L’uomo abita questa tensione, questa lacerazione tragica. E’ ciò che

mangia, e contemporaneamente ciò che non mangia, quindi non si sa bene cosa

sia. Ancora Palomar

Pur

riconoscendo nella carcassa di bue penzolante la persona del proprio fratello

squartato, nel taglio della lombata la ferita che mutila la propria carne, egli

sa di essere carnivoro, condizionato dalla sua tradizione alimentare a cogliere

da un negozio di macellaio la promessa della felicità gustativa, a immaginare

osservando queste trance rosseggianti le zebrature che la fiamma lascerà sulle

bistecche alla griglia e il piacere del dente nel recidere la fibra brunita.

Un sentimento

non esclude l’altro: lo stato d’animo di Palomar che fa la fila nella

macelleria è insieme di gioia trattenuta e di timore, di desiderio e di

rispetto, di preoccupazione egoistica e di compassione universale, lo stato

d’animo che forse altri esprimono nella preghiera.

Come si esce da questo dilemma? Occorre dire che filosofie e religioni

non aiutano. Se prescrivono il digiuno, dall’altra parte il banchetto – anche

sacrificale – è un modo, se non il

modo, per entrare in comunicazione col divino. La via ascetica è raccomandata,

ma sotto-sotto si capisce che c’è una via segreta, tantrica, prediletta, che

invece ha a che fare con gli eccessi anche più terribili.

Il buddhismo comprende tutto: dal mangiar nulla – o quasi nulla – al

mangiare il mondo, nutrirsi di tutto, di carne umana, di cadaveri, a

dimostrazione che un’elevata condizione spirituale si fa beffe delle regole e

divinamente le capovolge, fino ad usare lo stesso peccato come combustibile

energetico verso l’illuminazione. Anche il cristianesimo conosce queste

polarità, da una parte l’asceta digiunatore del deserto, o la mistica che si

nutre solo di eucarestia, e dall’altra il dichiarare tutti i cibi puri e creare

una vera cultura della buona tavola. In fondo questo risale alle origini. A chi paragonerò gli uomini di questa

generazione? E a chi somigliano? Sono simili ai fanciulli nelle piazze e

gridano gli uni agli altri, dicendo: ‘Noi vi abbiamo suonato il flauto e non

avete ballato, vi abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto’. E’ venuto

infatti Giovanni Battista che non mangia pane né beve vino, e voi dite: ‘Egli

ha un demone’- E’ venuto il Figlio dell’uomo che mangia e beve, e voi dite:

‘Ecco un mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori’. E

anche l’islam non è estraneo al dilemma: si pensi solo all’importanza del vino

e dell’ebbrezza (rigorosamente vietate) nella via pazza d’amore del derviscio.

Non che non ci siano santi e filosofi che raccomandino l’equilibrio, la

moderazione, il compromesso: ma c’è qualcosa che ce li fa sentire un po’

fasulli. Un po’ come quella comunità nordica e protestante che accoglie la

Babette di Karen Blixen, grande chef al Cafè Anglais fuggita da Parigi in

incognito, che per sdebitarsi investe tutto il denaro di una vincita per

preparare una cena incredibile a base di brodo di tarataruga, blinis Demidoff,

e le inimitabili quaglie en sarcophage,

quasi firma dell’artista. Il cibo sconvolge di piacere la vita moderata e

sensata, il gusto li esalta, il vino li inebria, fino a che uno di essi dirà

che in quella sera rettitudine e felicità

si sono baciate.

Ho preparato questo intervento in un dialogo costante con un’amica,

che è qui presente, la dottoressa Margherita Tassi. Margherita segue una

disciplina spirituale che prevede molte astensioni, in particolare dalla carne,

dall’alcool, dagli intossicanti. Contemporaneamente lei sente che è attraverso il corpo che è chiamata a incontrare il

mondo e i suoi bassifondi, i suoi dolori. Allora non può negare che ci sia una

contraddizione tra la logica immunitaria

– che presiede alla sua via spirituale – e la logica comunitaria – che guida il suo agire quotidiano.

E dilemma si aggiunge a dilemma.

La blogger Flavia Gasperetti (Gasperetti

F, “Una caponata ci seppellirà, ovvero come il food ha ucciso il cibo” in The

Brain that Drained, flaviagasperetti.wordpress.com) elenca in modo molto

divertente i teneri dubbi del foodie.

La ricotta confezionata alla meglio da un vecchio pecoraio avvinazzato sotto la

tangenziale o il ristorante tristellato? Il foie

gras – che certo non è animalista ma vuoi mettere la grande tradizione che

c’è dietro – o la cucina vegana e nonviolenta? Il kilometro zero o il commercio

equo e solidale? La filiera trasparente o la conserva prodotta da mani mai

sfiorate da un controllo qualità? Il Bio a tutti i costi o gli OGM che forse

salverebbero dalla morte intere popolazioni?

E dilemma si aggiunge ancora a dilemma. Perché è giusto pensare a nutrirsi

‘bene’, a nutrirsi in modo ‘sano’. E’ giusto difendersi dall’obesità e dagli

svantaggi clinici e sociali che da essa derivano. E’ giusto mettere in atto le

cosiddette tecnologie del Sé (Niola 2015), tutte le competenze,

esperienze, conoscenze, comportamenti tesi a prendersi cura del proprio corpo e

che ci rendono sempre più sani, belli, attivi, giovani, longevi, potenzialmente

immortale. E’ giusto dichiarare guerra ai radicali liberi. E’ giusto: anche se magari

nel prossimo DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders),sarà inclusa, come patologia

mentale, anche l’ortoressia (da orthos:

corretto e orexis: appetito), ossia

quell’ossessione per le regole alimentari, per la scelta dei cibi, per le loro

caratteristiche. L’eccesso di salute produce malattia.

Come giustamente sottolinea Niola, la nostra sta diventando una

alimentazione in levare. Senza uova,

senza latte, senza sale, senza zucchero, senza grassi, senza colesterolo, senza

carboidrati, senza lieviti. Hanno perfino agito sul sacro, facendo ostie gluten

free.

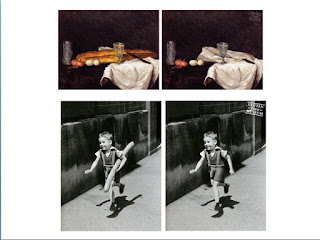

Hanno agito sull’arte,

facendone una versione gluten free (non so se ironicamente: lo spero)

Ci si chiede in siti ufficiali (celiacdisease.about.com) se un celiaco

o una celiaca possa baciare il partner se ha appena mangiato cibi contenenti

glutine, se ha bevuto una birra, se usa dentifricio o collutorio che contengono

glutine, se usa rossetti contenenti glutine. E – bontà sua – ricorda alle anime

innocenti (sic) che questo non vale per il bacio sulla guancia dato alla nonna.

Se qualcuno è interessato a sapere cosa fare, ebbene occorre che il

partner prima di baciarvi si lavi accuratamente il cavo orale con prodotti

gluten free e che i suoi cosmetici (vale anche per il make-up) siano gluten

free. Si raccomanda anche (giuro) di spazzolarsi accuratamente i baffi per

evitare che alcune microbriciole siano rimaste attaccate. How romantic! Siamo al delirio immunitario, e lo dico da celiaco.

Perché il nostro nemico non è più la fame, ma l’abbondanza, col suo

corteggio di sensi di colpa, di fobie, di allergie, di intolleranze.

La nostra vita

sta diventando una cucina “senza”. Una continua sottrazione alimentare.

L’opposto di quella dei nostri genitori, che era tutta un’addizione. La

differenza è che loro avevano fame di vita, mentre noi della vita abbiamo

paura. (Niola 2015)

Perché anche qualora tutto vada a posto con il nostro girovita, resta

il problema della nostra vita. Dove sta andando?

Ora che all’occhiuto triangolo divino si è sostituita la piramide

alimentare, ora che la nostra etica si trasforma in diet-etica (che non è

affatto una daiet etica, un’etica

leggera, anzi, è esigente, cupa, severa, spesso perfino tirannica), qual è lo

scopo della nostra vita. E’ veramente la longevità? E’ veramente il benessere? Non

ci viene il dubbio che l’uomo dia il meglio di sé proprio in un disequilibrio?

Che le scintille di senso si sprigionino proprio quando esso è schiantato da

Dio, dalla sorte, dal caso, insomma quando è spezzato sugli scogli appuntiti

dell’esistenza? Van Gogh riempiva la cavità oscura del suo stomaco con pessimo

liquore d’assenzio: e certo non osservava la dieta mediterranea. E’ morto a

trentasette anni. Eppure il suo sguardo trasfigurava in bellezza suprema i

cieli, i corvi, i campi di girasoli. Perché non è vero che prima di tutto viene la salute. Se volete fare un’esperienza

interessante – io l’ho fatta – andate a sedervi una sera, dopo le 18, su una

panchina della montagnetta di san Siro. Assisterete all’incredibile spettacolo

dei runners, cioè di quelli che

corrono, corrono, corrono. Vestono di colori smaglianti, fosforescenti, hanno

cuffiette con musica che favorisce l’allenamento e fasce elastiche per gli

smarthphone con l’applicazione che registra tutto, dal battito cardiaco alle

calorie consumate. Prevalentemente sono uomini e donne dai quarant’anni in poi.

I loro figli diciottenni – posto che non siano atleti semi-professionisti – non

ci vanno mica, a correre. Se ne stanno spetasciati

(come se non avessero ossa) sul divano a chattare su whatsapp e a ascoltare

spotify. Ma dopo i quarant’anni ecco che si comincia a pre-sentire la fine, la

morte. Allora si comincia a correre, perché la morte non ci prenda, e si

guardano i tempi, si confrontano con quelli fatti l’anno prima, perché la morte

è veloce e potrebbe raggiungerti. Un caro amico – che fa le maratone – mi

diceva che nell’ultima decina di kilometri della gara quello che senti è che

qualcosa, da dentro, ti sta mangiando. Che stai mangiando te stesso attraverso

la fatica.

Che cos’è questa nostra vita? La domanda sul cibo (man hu? che cos’è?) esplodendo in

innumerevoli domande che non possono avere risposta, ci ha ricondotto qui. Il

mio intervento vorrebbe essere come una premessa a quello che sperò dirà il

professor Petrosino, mostrandoci se e come è possibile rimanere umani dentro il collare tragico della fame e della

necessità di mangiare, ed esplorando il salto di senso – già proposto da

Emmanuel Levinas – tra bisogno e desiderio, ossia riconoscendo

nell’urlare del bisogno il levarsi di un desiderio perfino più grande, un

desiderio propriamente umano: cioè un desiderio infinito.

Quanto a me, vorrei tornare all’inizio, alla condizione terribile che

– in questo istante – stiamo vivendo. A pochi metri da noi la celebrazione del

cibo, del gusto, della vita, ma – nelle nostre orecchie – il ticchettare

lugubre che scandisce il larghetto

della morte per fame. Ascoltiamolo ancora per qualche secondo. […]

Nessun commento:

Posta un commento